海绵状血管瘤是指由很多薄壁血管组成的海绵状反常血管团,这些变形血管严密相贴,血管间没有或很少有脑本质安排;血窦安排被含铁血黄素的巨噬细胞反响性胶质增生所围住,一般或许以为与静脉发育反常有关。

注:也有学者以为其构成机制包含反响性胶质增生、血栓构成和血管再生、毛细血管网状生成及重生血管构成,且常常包含纤细或很多出血,导致开释血管生成要素等等。

海绵状血管瘤的首要临床体现是显着的占位效应及出血,可引起头痛、癫痫、感觉反常等神经功用妨碍,发病率约为 0.4%~0.9% 。病变一般坐落脑叶,约有 5%~17% 坐落脑深部,已有报导描绘了开颅显微镜下直达深部海绵状血管瘤的手术通路,包含附近安排及相关纤维束。

来自美国德克萨斯州休斯顿卫理公会神经研讨所神经外科 Scranton 教授研讨以为,运用经脑沟束旁微创入路医治深部及功用区皮层下海绵状血管瘤安全、有用。并且,这项技能一起可依据术中印象学查看的支撑,并可延伸至内镜下医治囊肿或血肿方面,文章宣布在近期的 Journal of Neurosurgery 杂志上,以病例为根底演示手术技巧,一起来学习下。

病例 1

患者男性,20 岁,6 个月前因突发左轻躯体偏瘫和麻痹就诊,随后逐步缓慢恢复,之后再次出血一起呈现更严峻的左边躯体麻痹,4 个月后转为左边轻瘫、本体感觉功用妨碍及共济失调步态。神经科专家确诊为右丘脑、脑干海绵状瘤,后转入神经外科。

颅脑 MRI 示右侧丘脑血肿,一起延伸到大脑脚和中脑(图 1)。行血氧水平依赖性功用性磁共振成像(fMRI)和弥散张量成像(DTI)查看示右侧内囊后肢(PLIC)向前向外移位,一起发现右侧皮质脊髓束沿 PLIC 走形,被海绵状血管瘤及血肿腔揉捏发作位移。右侧皮质脊髓束缠绕在海绵状瘤和血肿腔的旁边面,从前方开端,后又向下靠近大脑脚。

图 1 为病例 1 患者材料术前 MRI

DSA 排除了血管反常,包含静脉发育反常。通过屡次评论关于海绵状血管瘤的病史及办理,首要包含调查和切除两方面,终究拟行手术医治,切除海绵状血管瘤。

总结术前印象学材料,拟定前入路经额叶直达海绵状血管瘤,一起避开皮质脊髓束的外侧纤维束(图 2)。

图 2 为病例 1 患者示意图。A-C:为示意图,套管为手术途径,蓝线代表正确的皮质脊髓束。D:交融的 DTI 和 MRI 示意图

患者出血后 8 周,在清醒状况下行开颅经脑沟束旁入路与术中导飞行病变切除,首要过程如下:

经右额叶开颅,骨窗约 4 cm×4 cm,十字翻开约 14 mm 硬脑膜;

运用神经导航找到一个小的脑沟,经 BrainPath 引导至病变区;

保护好脑表后将引导鞘置入皮层下,安稳外鞘拔出内芯,此刻便可取得满足的操作空间;

可在病变区进行铲除血肿一起切除反常血管及海绵状血管瘤;

运用双极电凝完全止血后缓慢将鞘拔出,随后以规范办法关颅。

神经系统查看没有呈现功用下降。病理剖析发现含铁血黄素堆积、肉芽安排和很多的血管通明变,与海绵状血管瘤共同。患者手术后可以当即走动,ICU 病房调查一夜后转入一般病房,一起进行进一步恢复医治。

出院时偏身麻痹的神经功用妨碍已显着改进,行走仅稍有困难。术后两个月复查 MRI 显现病变完好切除(图 3)。

图 3 为病例 1 患者。A、B、D、E:术后 DTI 交融显现右侧皮质脊髓束(蓝色线条);C、F:轴位梯度回波序列显现切除的深度

病例 2

患者男性,44 岁,20 年前行小脑髓母细胞瘤切除术,之后走梗阻性脑积水分流、醒后头痛,这也是患者现在的临床体现。

入院查体并没有显着的神经功用妨碍,如认知、运动、感觉、颅神经、言语或步态妨碍、视神经乳头水肿等,家族诉偶见言语困难。

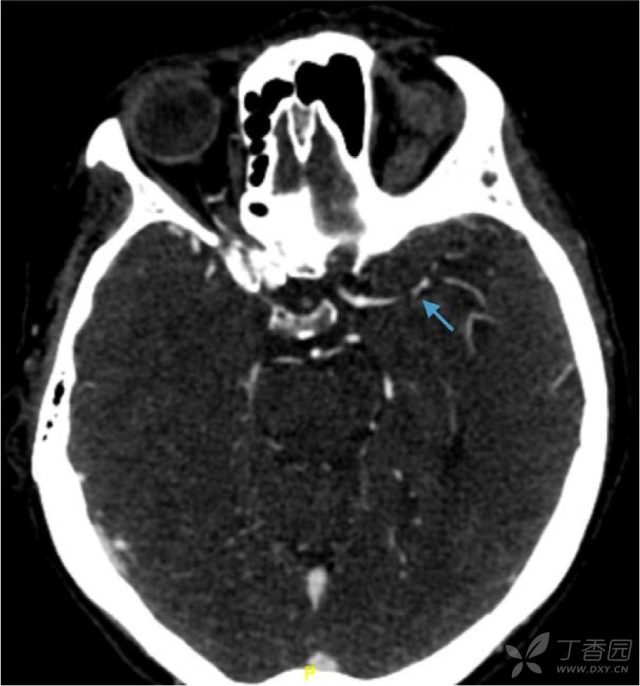

CT 示右颞顶叶皮层下白质可见一巨细约 2.4 cm×2.8 cm 的高密度病变影。MRI 示急性出血性征象及周围含铁血黄素水肿团块,以及皮层下白质的可见深向右颞和缘上回的与海绵状血管瘤体现共同的病变(图 4)。

图 4 为病例 2 患者术前 MRI 材料。A:轴位梯度回波序列;B:T2 轴位序列;C:T1 冠位序列;D:T1 矢状位

回忆 7 年前的 CT 扫描见此区域有一小纤维分隔,但不幸的是之前一切其他印象材料毁于自然灾害中。DSA 并没有显现血管变形。

行高分辨率 MRI 伪接连动脉自旋符号(PCASL)和 DTI 后估测为海绵状血管瘤及出血(图 5),扫描显现或许牵涉到右膝状核和右侧视辐射(包含 Baum’s 回路);发现 Meyer’s 回路在海绵状血管瘤之下,上纵束、弓状束在海绵状血管瘤的上后方;右侧皮质脊髓束约坐落其前内侧 9 mm。

随后与患者及家族进行具体评论关于海绵状血管瘤的性质及疾病开展的程度,可挑选随诊调查或手术医治,患者要求行手术切除,于急性发病后 4 周行手术医治。

依据术前 MRI 和 DTI,挑选底部脑沟作为手术进口, 挑选直接性手术途径直达病灶,并保证不会打扰到上述要害神经纤维束(图 5)。经右后颞骨开颅,与病例 1 相同的手术办法进行医治,终究病理为海绵状血管瘤。

图 5 为病例 2 患者材料。DTI 纤维束 3D 重建交融图画。蓝色为皮质脊髓束,绿色为视辐射,黄色为弓形束和上纵束,赤色为钙化是的;蓝线指示外科手术途径

术后当日转入 ICU 调查,仅有细微的头痛,并没有客观的视觉、言语、运动或感觉功用妨碍;术后第二日出院回家。

随访一年没有显现任何新的神经功用妨碍。患者的头痛问题现已处理,也没有见海绵状瘤复发的印象学依据(图 6)。

图 6 为病例 2 患者术后复查 CT,未显现有剩余海绵状血管瘤

总结与评论

1. 大脑皮层下区域为重要功用区,简直均为重要的白质纤维束,外科手术进入此区域十分危险,很或许会导致严峻的神经功用妨碍。

2. 海绵状血管瘤属所以良性病变,因而相较之下削减手术副损害显得更为重要。在传统的敞开手术中,根本手术操作应尽或许的削减对大脑的损害,越少打扰到附近安排约有好处。

3. 运用传统办法来进入此区域,不管脑表仍是手术通路都会有不同程度的损害危险。应该尽或许的削减皮层下手术触及的规模。本文报导的两例经脑沟束旁入路手术,不管在皮层下白质区仍是深部的海绵状血管瘤都取得了杰出的手术作用。

4. 这种手术办法是由 Patrick Kelly 医师首要提出的:运用扩张器和 2 cm 或 3 cm 的管状牵开器进行显微镜下病变切除术;之后 Nishara 及其搭档运用内镜(鞘)在颅内血肿中进行运用;而本文作者进一步细化了不同器械端口的尺度和形状,一起活跃运用实时集成导航、印象学序列及各种手术器械设备(包含操作显微镜、内镜及超声波等)运用于海绵状血管瘤的手术切除中,真实做到了术前规划、术中实时监测与导航及皮层下监测切除的手术理念,且术后作用杰出。